悩む人

悩む人幸せな人生を歩みたいな

でも、そもそも幸せって何だろう?

お手軽に測定できる方法はないかな?

科学的根拠があるものがいいな

「幸せな人生を歩みたい!」誰もがそう考えるはず。

でも幸せの定義って、“あいまい”ですよね。

じつは、幸福度は3つの要素から成り立っていることがわかっています。

それは、「ポジティブ感情」「ネガティブ感情」「人生満足度」の3つ。

この記事では、あなたの幸せ偏差値(幸福度)を3分で測定することができます。

- 登録や面倒くさいことは一切なし

- この場ですぐに結果が出る

幸せの測定には、下記の書籍や文献を使用。

科学的な根拠がしっかりしていますので、安心してください。

- 星渉・前野隆司

- 佐藤徳・安田朝子

幸福度は、人生とともに変わっていくもの。

幸せの3要素を知っておくことは、将来の幸福度をアップさせるのに役立ちます。

なぜなら、幸せの要素知ると以下のメリットがあるから。

- 見当違いのムダな努力をしなくて済む

- つまり、最短で幸せになれる

- 他人と比較する必要がなくなる

- つまり、自分にとっての幸せが手に入る

すでに充分幸せだと感じている人も、そうでない人も、知っておいて損はありません。

試しにサクっとやってみてはいかがでしょう!

幸せ偏差値(幸福度)を測ってみよう!

それでは、さっそく幸せ偏差値(幸福度)を測定してみましょう。

「99.9%は幸せの素人」によると、幸福度は以下の3要素から成り立っています。

「ポジティブ感情」「ネガティブ感情」「人生満足度」の3つ。

3つそれぞれについて、あなたの今の状態を測定していきます。

まずは簡単に概要を解説。

幸福度診断の科学的根拠

「ポジティブ感情」「ネガティブ感情」の測定は、以下の文献を使用。

佐藤徳・安田朝子「日本語 版 PANAS の 作成」

「人生満足度」の測定は、以下のものを使用。

エド・ディーナー「人生満足尺度(Satisfaction with Life Scale (SWLS))」

それぞれに科学的根拠に基づいた、しっかりした裏付けがありますね。

幸福度の測り方

測り方は簡単!

次の項目を読んで、最も近い番号を選ぶだけ。

注意点は、考えすぎないこと。

直感で選んで回答するようにしてくださいね。

回答は以下の6つ。

①~③までが「当てはまらない」度合。

④~⑥までが、「当てはまる」度合です。

- 全く当てはまらない

- 当てはまらない

- どちらかといえば当てはまらない

- どちらかといえば当てはまる

- 当てはまる

- 非常によく当てはまる

途中から回答欄が6つから7つに増えます。

④「どちらとも言えない」が追加されています。

設問中にも注意書きがありますので、そのまま進めていただければ大丈夫かと。

- 全く当てはまらない

- ほとんど当てはまらない

- あまり当てはまらない

- どちらとも言えない

- 少し当てはまる

- だいたい当てはまる

- 非常によく当てはまる

幸福度診断をやってみる!

では、診断をどうぞ!

ポチポチっと直感で回答してくださいね!

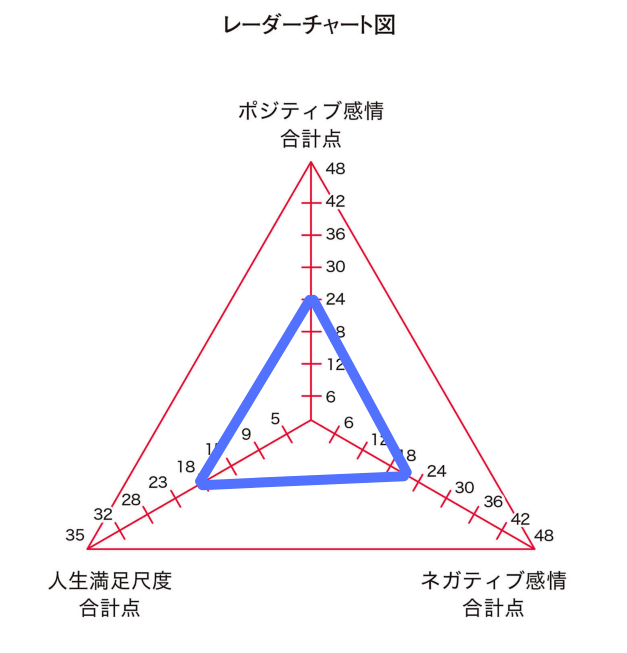

日本人の平均点と比べよう

日本人1500人を対象にした調査の平均点は次のとおり。

- ポジティブ感情 24.37

- ネガティブ感情 21.69

- 人生満足度 18.9

自分の点数をチャート上に書いてみると比較しやすいですね。

※青線は日本人の平均点

結果は、あくまでも目安。

大事なのは、今後どのように変わっていくかです。

診断結果の活用方法

ポジティブ感情が平均より低かった人はこちら。

小さな行動から始めることで、将来への希望を育てましょう。

ネガティブ感情が平均より低かった人はこちら。

ジャーナリングという手法を使って、ネガティブ感情を記録しましょう。

人生満足度が平均より低かった人はこちら。

自分を認める言葉をかけることで、自己受容力を高めましょう。

かすがみ

かすがみでは、ひとつずつ解説していきますね。

幸せ偏差値(幸福度)の上げ方

すでにお伝えしたとおり、幸福度は以下の3要素から成り立っています。

それは「ポジティブ感情」「ネガティブ感情」「人生満足度」の3つ。

それぞれが幸福度に影響するため、1つだけよくても幸せにはなれません。

いくらポジティブな人でも、人生に満足していなければ幸せとはいえないのと同じです。

幸福度を構成する要素を知っておくことは、幸福度を改善するのに役立ちます。

なぜなら自分の足りていない部分を、ひとつずつ改善していくことができるから。

また、なにが自分にとっての幸せにつながるのか判断基準ができます。

これは今後の人生において、とっても大きなこと。

どんな場面においても自分のための本当に正しい選択が可能になるからです。

「ポジティブ感情」は将来への希望から生まれる

時を忘れて夢中になった体験ってありませんか?

そんなとき、「楽しい」という感情以外にも「満足感」や「幸福感」を感じているはずです。

ポジティブ心理学の第一人者であるチクセントミハイは、この体験のことをフロー体験と名づけました。

フローとは、内発的に動機づけられた自己の没入感覚を伴う楽しい経験を指し、フロー状態にある時、人は活動のための刺激領域に対して高い集中力を示し、活動を楽しむと同時に、高いレベルの満足感、幸福感、状況のコントロール感、自尊感情の高まりなどを経験する。

引用:島井 哲志「ポジティブ心理学-21世紀の心理学の可能性」

フロー体験の特徴は以下の通り。

フロー経験には「目標が,能力の限界にチャレンジするレベルであり,かつチャレンジすれば達成できるレベルである」という特徴があります。

引用:木下耕二「“ポジティブ心理学”の知見を組織活性化に活かす!」

「この会社でいつか出世できそうだ」「もう少しでこのプロジェクトを達成できそうだ」

そういうふうに将来への希望があるとき、人は夢中になって物事に取り組むものです。

「この仕事を続けても何も変わらない」「ずっと同じことの繰り返しで先が見えない」

そいうふうに将来への希望がない状態では、やる気が出ないのは当然ですよね。

フロー体験によって、得られるメリットと効果は以下の2つ。

- チャレンジブルな目標によるポジティブな感情の生成

- 能力の限界へチャレンジすることによる成長の促進

つまりフロー体験は我々に、ポジティブな感情と自己成長感を与えてくれるのです。

その結果として、人は幸福感を感じることが分かっています。

悩む人

悩む人とはいえ、将来への希望ってどうやって持てばいいか分からない・・・

コツは、「自分のなりたい状態に向かって、できることをひとつずつ着実に実行していく」こと。

なぜなら、やれることを全部やることで、個人的成長を実感することができるから。

要するに少しずつ夢に近づいている感覚が持てるということ。

その感覚が持てれば、将来への希望が自然と生まれてくるのです。

ここまでをまとめると、ポジティブ感情を育てるのは以下の順番ということになります。

- 将来に向けてできることを着実に実行する

- 個人的成長を実感することができる

- 少しずつ夢に近づいている感覚が持てる

- 将来への希望が生まれてくる

- 夢中になって物事に取り組むようになる

- ポジティブ感情が生まれ幸福感が得られる

目の前の小さなことから行動を始めることが、幸せにつながるということですね。

「ネガティブ感情」は消さずに記録する

ネガティブ感情は、できるだけ小さいほうがいいのは明らかですよね。

ネガティブ感情は、「心配事」や「不安」が影響することがわかっています。

つまり「心配事」や「不安」が少なければ、ネガティブ感情も生まれないということです。

ところで、心配事の97%がムダだという研究結果があるのをご存じですか?

アメリカでは37%の人が、毎日のように不安を感じている。これらの心配性の人に対し、何が心配なのか、この先何が起こるのかについて、二週間記録してもらう。すると、心配ごとの85%において、実際には「よいこと」が起こった。さらには、悪いことが生じた残りの15%の場合でも、そのうち79%は、予想よりもよい結果につながった。

計算すると、なんと97%もの心配ごとが、とり越し苦労だったことになる。それなのに心配性の人たちは、なにか事が起きたときにはネガティブなことばかり考え、マイナスの情報を集めてしまう。こうして、ますます不安に陥っていくのである。

引用:Yahoo! JAPANニュース|日本人の7割以上が「何かに不安」だが、心配するだけムダっぽい

要するに、本当に解決できない心配事が起きる確率は3%ということ。

かすがみ

かすがみあなたは降水確率3%のとき、傘を持って出かけますか?

そう考えると、心配事を気にするだけムダだということに気づくはずです。

とはいえ、「気にするな」と言っても「気にしてしまう」のが人間。

家庭だろうと職場だろうと、生活の中でネガティブな出来事を経験すると、それがいつまでも心に残ります。人間が悪い出来事を記憶する理由は、同じことが二度と起こらないようにするため。

引用:lifehacker|ジャーナリングで心を軽くする方法

しかし、ジャーナリングという紙に書き出す作業で忘れられるとしています。

しかし、このように書き出すことには大きな力があります。ネガティブな考えが頭の中から紙に移行し、脳はいったん頭の外に出した考えは記憶しておく必要がないと感じるはずです。

引用:lifehacker|ジャーナリングで心を軽くする方法

要するに、1行でもいいので嫌なことを紙に書き出すとネガティブ感情が生まれにくいということ。

「紙」と書いてますが、スマホにメモするのでもOK。

心配事を紙に書き出すメリットは以下の通り。

- 心配事や不安に振り回されなくなる

- ネガティブ感情が生まれにくくなる

- 心配事が実際には3%しか起きないと実感できる

③について少し解説します。

「心配事が3%しか起きない」と言われても、おそらく不安に思うことはやめられないはず。

なぜなら、実際には起きないという実感がわかないから。

なぜ実感がわかないかというと、忘れてしまっているから。

3%しか起こらないので、不安に思ったこと自体を忘れていまっているというのが真実。

そこで実感するために有効となるのが、心配事を紙に書き出す行為。

具体的なやり方を紹介します。

- 心配事や不安を紙に書き出す(スマホでもOK)

- 1か月間続けてみる

- 1か月後、心配事が実際に起きたか〇✖をつける

- どれくらいの確率で起きたか実感する

余裕のある人は、それぞれの心配事に点数をつけておくとさらに効果的です。

点数は、細かく考えなくても直感で大丈夫。

点数をつけることで、必要以上の心配をしなくなります。

なぜなら、「この心配事はあの心配事に比べたら、たいしたことないな」と実感できるから。

たったそれだけのことで、ネガティブ感情がその場で小さくなるのでおすすめです。

「人生満足度」は自分をどれだけ受け入れられるか

みなさんは、以下の2人のどちらが幸せだと思いますか?

- 出世してお金もあるが、仕事で疲れ切った毎日を過ごしている人

- 贅沢はできないが、趣味と仕事のバランスを取って楽しく過ごしている人

一般的に、出世したり稼ぎが多いほうが幸せだと考えられています。

ところが幸福度は、収入やどれだけ成功しているかでは決まらないのです。

以下の研究結果があります。

カーネマンら(2010)が行なった研究によると,「生活満足度」は収入と比例する傾向にあるのに対し,「感情的な幸福」は,年収が 75,000 ドル(110 円/ドル換算で約 825 万円)になるまでは年収と比例するが,それを超えると感情的幸福と年収との相関はない,という研究結果がある。

引用:北島昭一「働き方改革」に関する考察と提言 -幸せに働くという視点から

要するに「年収が約800万円を超えると、それ以上年収が増えても幸福度はほぼ変わらない」ということ。

もちろん年収が増えることによって、生活満足度は上がります。

高級外車を乗り回したりタワーマンションに住んだりなど、生活面はうるおいますからね。

しかしそれは、幸福度とは直接関係ないということです。

しかし年収が7. 5万ドル(約 1 / 3 の世帯がそれ以上の年収)にもなると、お金の多寡は影響力を失う。カーネマンらは、その理由について、感情面のwell-beingにとって重要なこと、例えば好ましい人々と時間を過ごす、痛みや病気を避ける、余暇を楽しむ、といったことを行う能力がそれ以上所得が増えても改善しないからではないか、と考えている。また所得の増加によって好ましい経験を買う力は増えるが、何かマイナスの効果(所得が増えると小さな楽しみへの感受性が低下するなど)により相殺されてしまう可能性も指摘する。

引用:伊藤正憲「幸福のパラドックスについてのノート」

幸せな時間を過ごしたり余暇を楽しむためには、年収800万円程度で充分。

それ以上は、マイナスの効果により幸福度は上がらないのです。

なんでも手に入る状態だと、高級車を手にしたくらいでは満足できなくなってしまうんですね。

つまり、収入や成功だけを追い求めていると幸せにはなれないとうこと。

上を見ればキリがないので、「これで満足」というゴールが永遠にやってこないのです。

では、幸せになるための人生満足度はどうやって上げるのか?

それは自己受容力を高めることです。

自己受容力とは、いい自分も悪い自分もありのまま受け入れること。

今回の検討の結果、自己受容とは、ありのままの自己を受け入れようとする自己に対する「態度」や「姿勢」、またはその「過程」を意味していると考えられた。

引用:春日由美「自己受容とその測定に関する一研究」

言い換えると、なにか失敗したり上手くいかなかったときに、「それでいいんだ」と思える力のことですね。

例えば、ダイエットを決意したけど1か月後には元の生活に戻ってしまった。

そんなときに、「途中で挫折するなんて、自分はダメな奴だ!」と思うのはNG。

「1か月は継続できた!」と自分を受け入れることができるかどうかです。

これは、自分に甘くなれということではありません。

できていない部分に注目するのではなく、できている部分もちゃんと見てあげましょうということ。

自分で自分を認めてあげることで、幸福度が高くなるということですね。

自己受容力を高めるには、自分自身に認める言葉をかけてあげましょう。

「いつも頑張ってるね」「忙しいのによくやってるね」「本当にすごいよね」などなど。

バカらしく思うかもしれませんが、これはれっきとした科学的手法。

私たちの脳には「内側前頭前野」という“自分で自分のことを評価する”部分があります。自分で自分に声をかけてあげる。時には努力を認めてあげる言葉を、時には「仕方がないよ」と慰めてあげる言葉をかける・・・そうすることで“どんな自分でも”受け入れられていると判断して、つまりは自己受容力が高まるのです。

引用:星渉・前野隆司「99.9%は幸せの素人」

自分を認めることで自己受容力を高め、それによって人生満足度が高まり、さらには幸福度が高まるという仕組みですね。

幸せ偏差値(幸福度)の測り方のまとめ

幸福度は「ポジティブ感情」「ネガティブ感情」「人生満足度」の3つで決まります。

それぞれを高める方法は以下のとおり。

- ポジティブ感情は、小さな行動から始めて将来への希望を育てる

- ネガティブ感情は、ジャーナリングによってネガティブ感情を記録する

- 人生満足度は、自分を認める言葉をかけることで自己受容力を高める

厚生労働省の調査によると、一般労働者の総実労働時間は年間2000時間前後。

これだけの膨大な時間を、仕事に費やしているわけです。

つまり、自分に合った適職を見つけることができれば、幸せに直結するということ。

成功者に多いのは、仕事を仕事と考えていない人。

つまり、仕事の中でフロー体験を実現してポジティブ感情を育てているんですね。

以下の記事では、3分でできる適職診断を用意しています。

もちろん登録や面倒くさいことは一切なし。あわせてどうぞ。

\ ついでにやってみよう! /

もっと詳しく診断したい人はこちら。

所要時間約30分、293問の超本格的な診断なのに無料。

ここだけの話、超おすすめです!

\ 18種類から自分の強みがわかる! /